Hiko hyakusoku

概説 形成外科の歴史

日本医大名誉教授

日本形成外科学会名誉会員

元日本美容外科学会理事長・会長

百束 比古

1.古代の形成外科

形成外科という外科の歴史はかなり古く、紀元前6~7世紀のインドにおいて、鼻ソギの刑罰を受けた人に対する社会復帰用の造鼻術(インド法)(おでこからの皮弁移植で現在用いられている術式と一部合致する。)がススルタ大医典に記載されている。その後このような手術の知識が、東西交流、特にアレキサンダー大王の東征(334B.C.)によりアラビア、ギリシャ、ローマへと伝播されたようである。ギリシャ、ローマ時代は、外科医学が発達し、形成外科手術は、健康と美を大切にする最高の芸術として尊重されたようである。

しかし、中世の暗黒時代、キリスト教会は、外科手術を汚れたものと見なし、ほとんどみるべき進歩はなかった。

ルネッサンスの頃、イタリアのTagliacozziは、多くに手術術式を開発し、特に鼻の欠損に対して腕から皮膚移植するイタリア法(図)が知られている。さらに19世紀初頭より医学の他の分野の発達、特に、細菌学、麻酔学の進歩により欧米の各国で形成外科手術がさかんに行われるようになった。また、第一次世界大戦では、顔面外傷、顎骨骨折、広範囲組織欠損の戦傷者が多数発生し、外傷後復元外科としての形成外科手術が著しい発展を遂げた。

中世の鼻の再建術。

2.日本の形成外科

わが国の形成外科の歴史はきわめて浅く、明治初期西欧に留学した�先人の努力により、日本の外科水準が急速に向上してから形成外科的手術も西洋の水準に近いもの が行われるようになったが、形成外科として独立できず、外科、眼科、耳鼻科、整形外科、皮膚科の各分野に分散し、各科の興味を持つ一部の医師達によって行 われてきた。

結局、独立した診療としては、1956年東京大学整形外科の中に形成外科特別診療班が作られ診療が始められたのが最初である。その後徐々に各大学病院、国公立病院、私立病院に形成外科が設置され、1975年、形成外科は標榜科として認められた。

下の写真は、日本形成外科学会設立に最初に尽力された、東京大学整形外科三木威治教授である。

すなわち、日本では、戦後三木威勇治東大教授、大森清一東大教授が開祖かと思われる。

遡って明治時代、野口英世の手の熱傷後瘢痕拘縮を手術した医者は最初の形成外科医だったかもしれない。

また、形成外科にとっての大きなエピソードの一つとして、1955年に25名の広島原爆被爆��少女を渡米させ、Mt.Sinai病院で形成外科手術を行ったのが、A.J.Barsky教授であった。

日本形成外科学会の設立からのの時代評価は次の通りであろう。

-

1958年(第1回総会) ~1967年(第10回総会):創立期

-

1968年(第11回総会)~1977年(第20回総会):独立期

-

1978年(第21回総会)~1987年(第30回総会):発展期

-

1988年(第31回総会)~1997年(第40回総会):成熟期

-

1998年(第41回総会)~2007年(第50回総会):世代交代期

-

2008年(第51回総会)~2017年(第60回総会):形成外科新世紀

-

2018年(第61回総会)~ ?

さらに、日本の形成外科学の顕著な世界的貢献について以下に列挙すると、

1970年代:波利井清紀先生(警察病院→東京大学教授→杏林大学教授)によるマイクロサージャリーによる数々の組織移植の開発。

1980年代:丸山優先生(慶応大学→東邦大学教授)による筋膜皮弁など数々の皮弁の開発。

1990年代:光嶋勲先生(川崎医大→東京大学教授)による穿通枝皮弁など数々の組織移植の開発と世界的発展。

2000年代:百束比古(日本医大教授)による穿通枝付加超薄皮弁や穿通枝茎プロペラ皮弁の開発と世界的発展。

日本形成外科学会機関誌の変遷

昭和33年発行 昭和58年発行 昭和56年発行

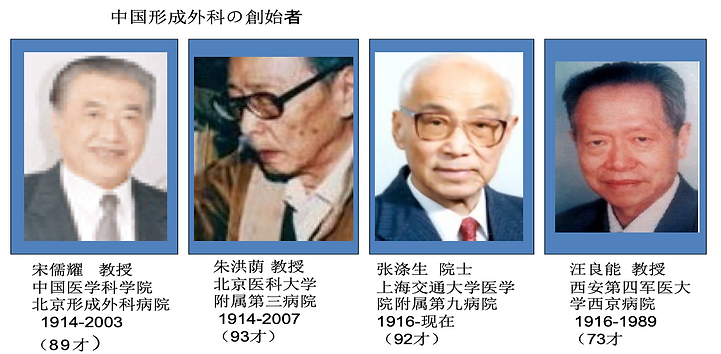

3.中国の形成外科

-

我が国と同様に、中国の形成外科(中国では整形外科と呼称)の歴史は古代のものは不明だが、20世紀以降の歴史は明らかになっている。特にChinese Flap(Radial Forearm Flapの俗称)や数々の大腿皮弁の開発などは形成外科学の発展に大きな貢献をしたことから、世界の形成外科の歴史の中で避けて通れない事象である。

-

私はかつて弟子でもあり共同研究者でもあった、中国広州の高建華南方医大教授と共同執筆させて貰った論文から、概略をここに紹介したい。

中国最初の形成外科の論文

Nyi PC( 倪葆春 )

“Repair of hare lip under bilateral infra-orbital block at the infra-orbital foramina .”

Chinese Med J. 1934,48:373-374

1899-1997 (中国現代形成外科学の第一人者)

radial forearm flap=Chinese flap)の開発秘話

この有名かつ有用な皮弁の英文��誌に最初に発表したのがSon のため彼が有名になってしまったが、実はYanこそが開発者だということである。

(84年6月)

発明者-杨果凡先生

瀋陽軍区の総病院

1928—1997

1979.3 杨果凡等, 1st patient’s op

1981.3 杨果凡 他。中華医学雑誌

1981,61(3)139-142

1982.7 李吉 他.前腕皮弁血管的研究. 中国医科大学学報

1982,13(13)237-241

1862 Son R( 宋儒耀)et al. The forearm flap. Clin Plast Surg

.1982, 9(1):21-26

大腿皮弁開発の秘話

この皮弁もSonが最初の英文誌の発表者として有名であるが、中国ではほぼ同時期に若干血管解剖の異なる同様の皮弁を、他の複数の形成外科医が中国の雑誌に発表している。従ってSonが最初の開�発者とは限らないようである。

(84年8月)

1. Song YG, Chen GZ, Song YL. The free thigh flap: A new free flap concept based on septocutaneous artery. Br J Plast Surg, 1984, 37(2) : 149-59.

2. 羅力生, 高建華, 陈林峰, 等. 股前外侧皮瓣及其游离移植的应用.

3. 徐達伝, 钟世镇, 刘牧之, 等. 股前外侧部

皮瓣的解剖学,臨床応用解剖学雑誌.1984, 2(3): 158-60.

以上のように中国では英文論文を最初に発表して世界的に先駆者とされている形成外科医が必ずしもそうではないこともあるようである。

真皮下血管網皮弁(趙薄皮弁、Super-thin flap)の開発

広州第一軍医大学の司徒朴(写真)が最初の開発者である。これを日本に伝播したのが高建華(Gao Jian-hua)であり、これの皮弁末梢部に穿通枝付加のアイデアを追加し生着の安定を図ったのがたのが、百束らである。

Narrow pedicle

7d pedicle dividing

Narrow pedicle

+穿通枝

Augmentation

1991 杨智义 他,修复重建外科杂志

1991,5(3):141-143,

1992 高建华 百束比古 他,

形成外科 1992, 35:1097-1103,

1994 Hyakusoku H, Gao JH:

Br J Plast Surg. 1994, 47:465-469,